L’opération de prospection-inventaire menée en 2019 sur les communes de Thorame-Basse et de Thorame-Haute (Val d’Allos/Haut Verdon), fait suite à une première opération menée en 2018 (Mocci, Isoardi 2018)i. Deux campagnes se sont déroulées en mai et septembre, avec des équipes de 6 à 15 personnesii, sur 417 hectares, entre 1095 et 2250 m d’altitude. Elles ont bénéficié du soutien financier du Ministère de la Culture-SRA PACA, des communes de Thorame-Basse et de de Thorame-Haute, de l’Association Culture et Patrimoine de Thorame-Basse et du Centre Camille Jullian.

64 nouveaux sites inédits ont été découverts entre 1095 m et 2233 m d’altitude : 51 sites sur Thorame-Basse et 13 sur Thorame-Haute (soit 13 sites et 53 indices de sites en raison de multi phasages sur certains sites). Quatorze phases d’occupation ont été identifiées dont une période chronologique insoupçonnée jusqu’alors dans ce secteur des Alpes-de-Haute-Provence, le Paléolithique.

À l’issue des campagnes de prospection 2018-2019, 134 sites et indices de sites datés entre la Préhistoire et l’époque moderne ont été recensés, entre 1095 m et 2233 m d’altitude (105 sur Thorame-Basse et 30 sur Thorame-Haute). Au total, 649 hectares ont été prospectées.

Le mobilier est constitué, toutes périodes confondues, de 914 pièces soit 383 objets lithiques, 318 fragments de céramiques, deux fragments d’amphore, cinq fragments de verre, 25 fragments d’objets en métal (scorie, clou ; 1 monnaie), 24 fragments de meule, 2 ossements humains, 5 os de faune dont un façonné et 150 fragments de tegulae et imbrices.

LA PREHISTOIRE constitue, de loin, la période la plus représentée sur le territoire des deux Thorame, avec 99 localisations (dont 48 recensés en 2019), qui occupent, par ailleurs, les altitudes les plus élevées du corpus (29 gisements de plein air et 70 indices de site). Un des apports de la prospection 2019 est la découverte de deux outils lithiques attribués à la Préhistoire ancienne, au Paléolithique, en altitude et dans la vallée, sur la commune de Thorame-Basse. Au Plan Saint-Thomas, à 1095 m, c’est un éclat Levallois qui atteste d’une fréquentation de cette haute terrasse alluviale au Paléolithique moyen. Autre témoignage au cours du Paléolithique (indéterminé), sur le Plateau du Layon à 1487 m d’altitude, un nucléus à éclat.

Les traces d’occupation et de fréquentation se retrouvent sur toutes les zones d’alpage prospectées des deux communes mais aussi, dans la vallée, comme en témoignent les données de la campagne 2019. Ces zones basses étaient alors non documentées à ce jour. L’amplitude verticale des gisements est, de ce fait, assez large, entre 1095 m à 2233 m, dont 22 sites entre 1734 m et 2233 m (Montagne de Tournon, Les Abeourons sur Thorame Basse ; Champlatte et Pisse en l’Air sur Thorame-Haute). À ce jour, trois secteurs se distinguent : en altitude, le Plateau du Layon et les crêtes de Lirette qui totalisent 52 gisements préhistoriques (dont un se rattachant au Paléolithique, deux au Néolithique moyen et quatre au Néolithique final) et le Plateau de Champlatte avec 11 localisations de mobilier ; dans les zones basses, sur le Plan Saint-Thomas/Cote-Rousse, 12 localisations dont un indice de site du Paléolithique moyen et trois sites du Néolithique moyen et final.

L’usage de matière première locale, un calcaire siliceux zoné (accompagné de silex plus exogènes) se retrouve en dessous de 1900 m d’altitude (Layon, Champlatte) mais n’est pas présent entre 1950 et 2250 m (Plateau de Pisse en l’Air, Tournon, Plaine et Col de Jassaud). L’implantation de gisements de plein air (au nombre de 15) mais aussi d’indices de fréquentation sur le plateau du Layon et le long de la Crête de Lirette, laissent envisager, durant la Préhistoire, un axe de circulation relayant, par le Col du Layon, la Vallée de l’Issole au nord et la vallée de la Sasse au sud, dans le Moyen-Verdon.

Autre donnée nouvelle, la fréquentation des zones d’altitude entre le NÉOLITHIQUE FINAL ET LE DÉBUT DE L’ÂGE DU BRONZE avec la découverte, à 1950 m, d’une pointe de flèche à pédoncule et ailerons en silex blond (Abéourons 1)iii.

L’ÂGE DU FER reste, comme ailleurs malheureusement en zone alpine, difficilement détectable. Seul l’éperon de Beaumon 1, situé à la limite des communes de Thorame-Basse et Argens, sur le plateau du Layon, (1457-1470 m), pourrait être rattaché à cette période. De la céramique non tournée associée à de la céramique antique évoquent également une fréquentation, entre l’âge du Fer et le début de l’Antiquité, sur le Plan Saint-Thomas et le Plateau Saint-Pierre (Thorame-Basse).

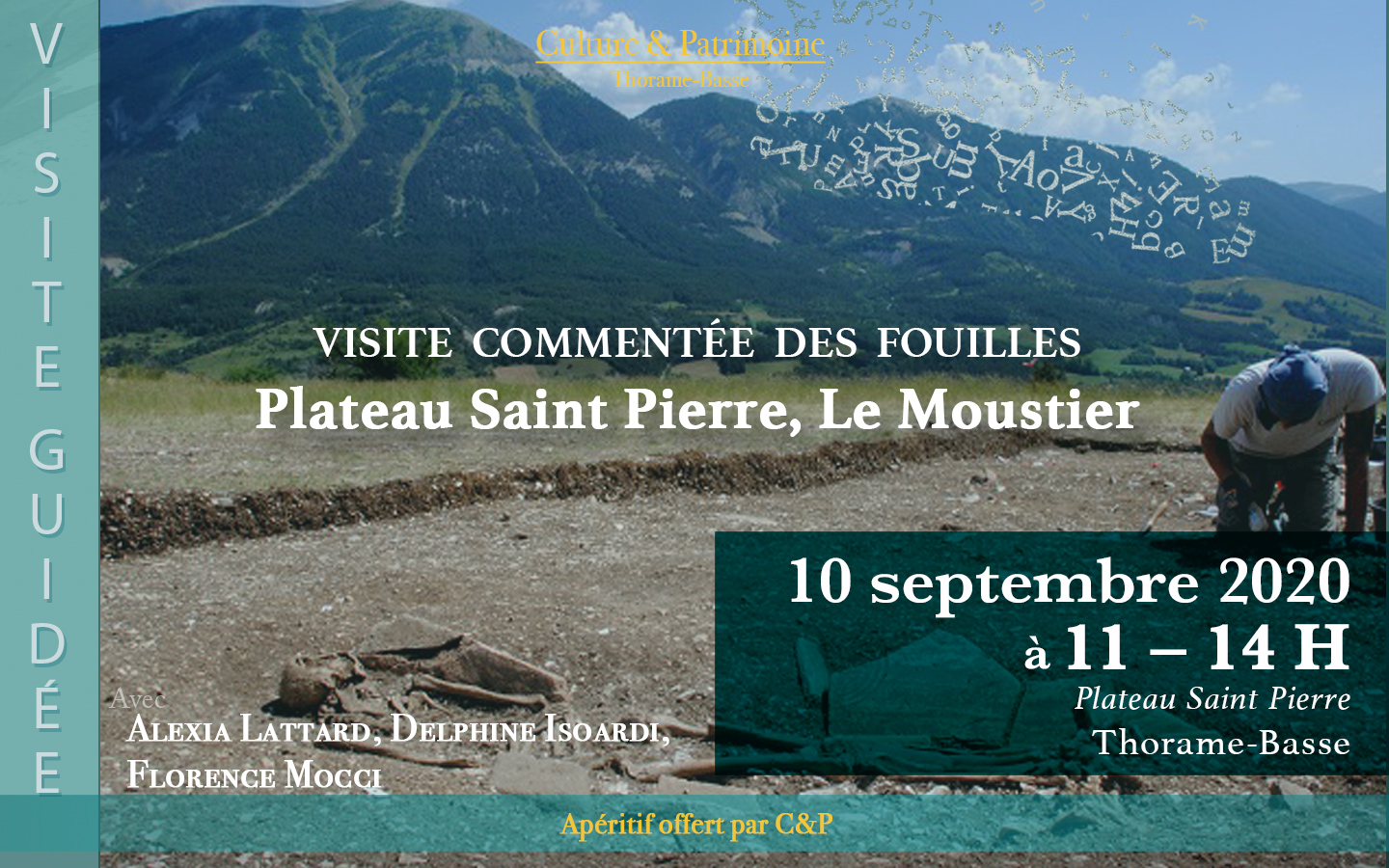

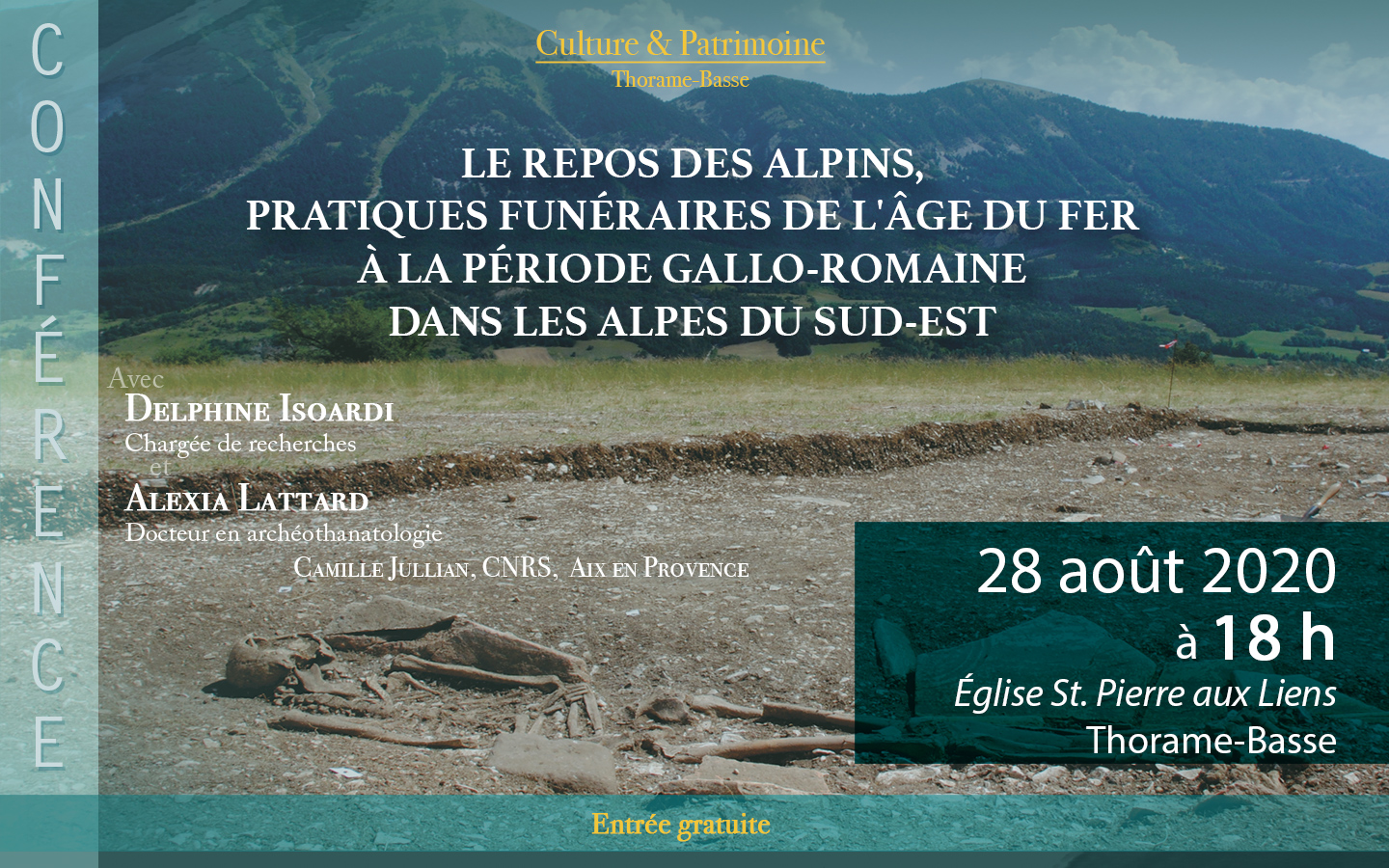

L’ANTIQUITE est représentée par un corpus de 29 localisations, dont 18 inventoriés en 2019, uniquement dans les zones basses, entre 1102 et 1352 m d’altitude (2 sites et 27 indices de sites). Deux secteurs se distinguent : le Plan Saint-Thomas/Côte Rousse (1 site et 7 indices de site) et le plateau Saint-Pierre avec la fouille programmée, en 2019, d’un espace funéraire antique (Lattard et al. 2019). Des premiers indices d’occupation antique sont également attestés entre Château-Garnier et le Moustier (Thorame-Basse) et sur les piémonts et les terrasses entourant Thorame-Haute. Enfin, il est à noter que l’Antiquité tardive est représentée par un seul site (Saint-Pierre 3, Thorame-Basse). Le mobilier se compose de fragments de céramiques en grande partie informe (sigillées sud-gauloise et africaine, grise kaolinithique du Verdon, culinaire africaine, céramiques commune à pâte calcaire ou sableuse), deux fragments d’amphore africaine, des fragments de meule, de tegulae et d’imbrices.

Pour la PÉRIODE MÉDIÉVALE (VIIIe-XIe ; XIIIe-XVe), les données de terrain révèlent uniquement du mobilier céramique prélevé sur 11 sites (dont 5 en 2019), entre 1102 et 1563 m d’altitude. Des traces d’occupation entre le VIIIe et le XIe s., attestées par de la céramique à pâte grise, se distinguent au nord du village de Thorame-Haute. Les XIIIe-XVe s. sont présents sur le site de hauteur de Tracastel, le plateau Saint-Pierre et le Plan Saint-Thomas.

LA PÉRIODE MODERNE (XVIe-XVIIIe) est représentée par 23 sites et indices de sites (dont 15 identifiés en 2019), entre 1097 et 1819 m d’altitude. Il s’agit principalement de mobilier céramique recueilli, en 2019, dans les parcelles labourées des zones basses (formes ouvertes et fermées, production régionale et importation italienne). Ce mobilier se retrouve majoritairement sur le Plan Saint-Thomas et, plus ponctuellement, sur les terrasses et piémonts autour du village de Thorame-Haute. Deux hameaux en ruine, en amont de la vallée de l’Issole (les Villards) et en aval, sur le plateau du Meunier (Thorame-Basse), sont rattachés à cette période.

LES SITES DE PÉRIODE INDÉTERMINÉE, au nombre de dix, correspondent, dans la vallée et en altitude (alt. 1124-1760 m), à des anomalies topographiques (Crête du Layon, Plan Saint-Thomas, Plateau Saint-Pierre), à des structures bâties peu visibles et à des amas de blocs structurés, marquant le paysage (tertre de pierre).

i À l’issue de la campagne 2018, 232 hectares avaient été prospectés et 70 sites et indices de sites, datés entre la Préhistoire (les ¾ des localisations) et l’époque moderne, avaient été identifiés entre 1108 m et 1819 m d’altitude (53 sites sur la commune de Thorame-Basse et 17 sur la commune de Thorame-Haute).

ii. Etudiants : P. Boisson, A. Bouder, M.-C. Brelle, T. Durand, A. Popovitch, R. Veyron. Bénévoles : E. Anselmo et Corto, J. Battentier, J. Berthaud, A. Bresson, R. Caverni et Tina, L. Charriere, J.-L. Clement, D. Cointrel, C. Eugene, L. Frassetto, J-Cl. Gallner, C. Gaudillere, P. Giraud, C. Goudey, C. Grac, J. Kintz, M. Mane, M. Marmora, G. Minguel et Eliott, C. Paquet, D. Pellestor, J. Reynaud-Suzor, S. Richer, M. Simon, J. Suquet, M. Tournissa, D. Vial et A. Warter. SDA 04 : T. Castin. SRA PACA : R. Chastagnaret. CCJ : L. Damelet et L. Roux. Analyse du mobilier lithique : S. Renault, J.-P. Bracco, P.-J. Texier et G. Porraz, du LAMPEA. Etudes du mobilier antique, C. Huguet (DAMVA-Direction archéologie et Museum, Aix en Provence) et du mobilier médiéval et moderne, G. Guinova et A. Cloarec (LA3M).

iii Outil découvert en 2015 par Jean-Paul Duyé. Attribution chrono-culturelle définie par S. Renault en décembre 2019 (LAMPEA)

Notes de Florence Mocci et Delphine Isoardi

Archéologues du Centre Camille Julian